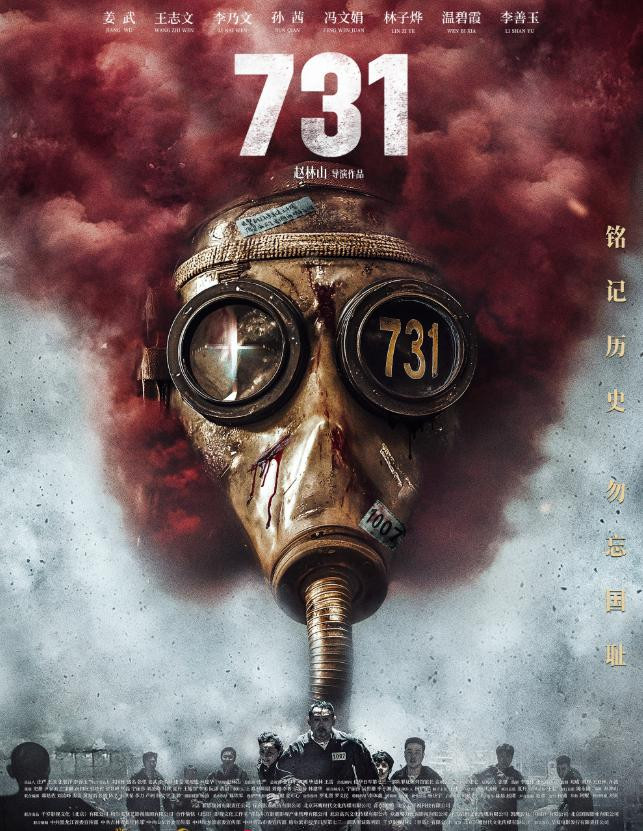

原定2025年7月31日上映的电影《731》突遭撤档,8年来屡次延期。引发网友广泛关注与热议,到底是什么原因在阻挡?

这部聚焦侵华日军731部队罪行的影片,从筹备起便承载着还原历史、警醒世人的重任,数百万观众翘首以盼的电影《731》在距离上映3个小时之际突遭撤档,不管撤档的原因什么?都无法改变一个核心事实:731这三个数字背后,是一段不该被尘封的伤痛,是一段必须被看见的历史真相。

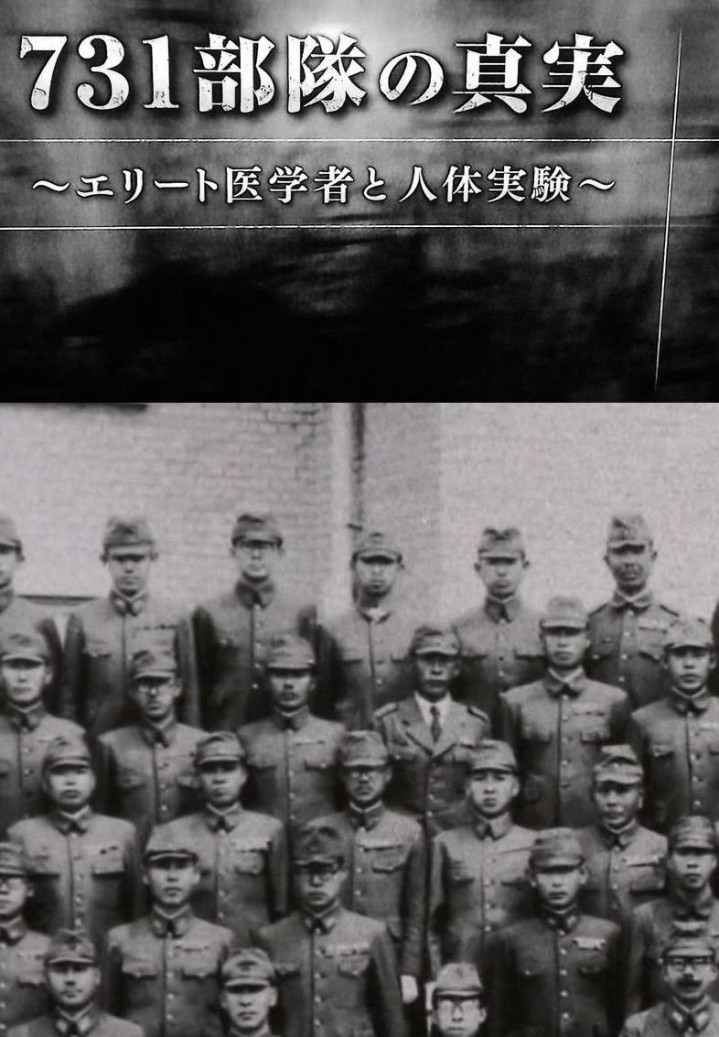

731不是一组数字,而是罪行累累的生化部队。731部队,全名为“日本关东军驻满洲第731防疫给水部队”,表面上打着研究防治疾病与饮水净化的幌子,背地里却在中国东北建立起规模庞大、阴森恐怖的细菌战研究基地。从1933年秘密组建,到1945年日本投降前夕炸毁设施、销毁档案、仓皇逃回日本,这支部队在长达十余年的时间里,犯下了罄竹难书、令人发指的滔天罪行。

他们把活生生的人当作实验材料,美其名曰“马路大”。活人解剖在731部队是家常便饭,为了获取最真实的人体生理数据,他们在不打麻药的情况下,将无辜者开膛破肚,观察器官的运作,听着受害者撕心裂肺的惨叫而无动于衷。

在天寒地冻的东北,731部队将人强行带到室外,把他们的手脚暴露在极寒环境中,然后用冷水浇淋,直至肢体冻僵。紧接着,他们用木棒敲打,测试冻伤程度,有的直接敲碎肢体,而受害者只能在剧痛中眼睁睁看着自己身体的一部分被如此摧残。

731部队培育大量的鼠疫、伤寒、霍乱等病菌,通过多种方式在活人身上进行试验。把带菌的跳蚤放到人群密集处,或者将病菌投放到水源、食物中,观察人们感染后的症状和死亡过程。

除了上述暴行,731部队还进行过毒气实验、饥饿实验、人畜血互换实验等,每一项实验都突破了人类道德和伦理的底线,是对生命最野蛮、最粗暴的践踏。

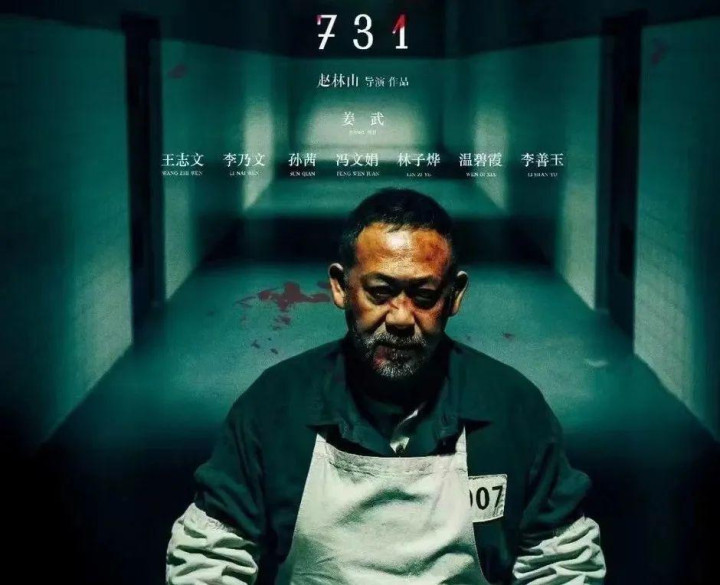

电影《731》的筹备过程中,导演赵林山为了这部作品,抵押房产筹集资金,带领团队用11年时间辗转中国、日本、美国等多个国家,查阅8000多页解密档案,走访数十位幸存者及后代,最终才拼凑出731部队的完整罪行。

为了还原历史场景,剧组按1:1比例复刻了731基地的实验楼、监狱、焚尸炉,连墙上的标语、实验器械的型号都严格对照历史资料。更令人动容的是,影片片尾将3513名经考证的受害者实名名单一一列出,那些曾经被当作“圆木”的生命,终于有机会以名字的形式,重新被后人铭记。

为了平衡历史真实性与观影接受度,剧组已经做出很多调整:主动删减60%的内容,镜头中36种人体实验画面改为黑白镜头。这些调整背后,是创作团队对历史教育与情感冲击的谨慎权衡。

这样一部耗时十余年、凝聚无数人心血的作品,承载的早已超越电影的范畴。它是对受害者的告慰,是对历史真相的存档,更是对试图淡化、否认侵略历史的势力的无声的反击。

关于影片撤档的争议中,家长为“保护孩子”的说法被反复提及。诚然731部队的罪行过于残酷,直接的画面可能会让未成年人感到不适,但这绝对不能成为我们回避历史的理由。无论撤档的具体原因是什么,都不应该成为这段历史从公众视野中隐退的理由。

每次想到那些在实验中被活体解剖的婴儿、被冻掉四肢的平民、被细菌折磨至死的同胞,我都久久无法入睡。他们经历的痛苦,是任何艺术加工都无法完全展现的。如果我们因为“画面不适”就拒绝面对时,本质上是在以保护之名,消解历史的不适感——而这种不适感,恰恰是一个民族记忆中最应该被珍视的部分。

以色列的孩子从小就在纪念馆里听纳粹集中营的故事,德国的课本里清晰记录着二战的暴行,这些国家从未因“内容画面过于残酷”就对历史进行美化或删减。因为他们知道,真正的保护,是让孩子知道曾经发生过什么,从而让孩子更懂得珍惜和平。

我们的孩子同样需要了解731部队的罪行,不是为了培养仇恨,而是为了让他们明白:和平不是理所当然的,是无数先辈用苦难换来的。当孩子问:“我们为什么要铭记这些”时,我们可以告诉他们:“记住731,是为了让‘马路大’的悲剧不再重演。”

电影《731》的意义,在于它为我们提供了一个直面历史的契机。731部队的罪证至今仍然在被刻意掩盖:日本政府从未正式道歉,相关档案多数未公开,甚至有日本右翼势力宣称“731是虚构的”。在这样的背景下,一部真实记录历史的电影,本身就是一种力量,它用影像告诉世界:“我们记得,我们永远不会忘记。”

无论撤档的原因是什么?我都期待着这部影片能有机会与观众见面。它不必追求票房成功,不必迎合大众口味,只要能让走进影院的人记住:731部队的暴行真实发生过,那些受害者不该被遗忘,这段历史永远是中华民族前行的警钟。

期待《731》重返银幕的那一天,不是因为它好看,而是因为它必须被看见。

配查信提示:文章来自网络,不代表本站观点。